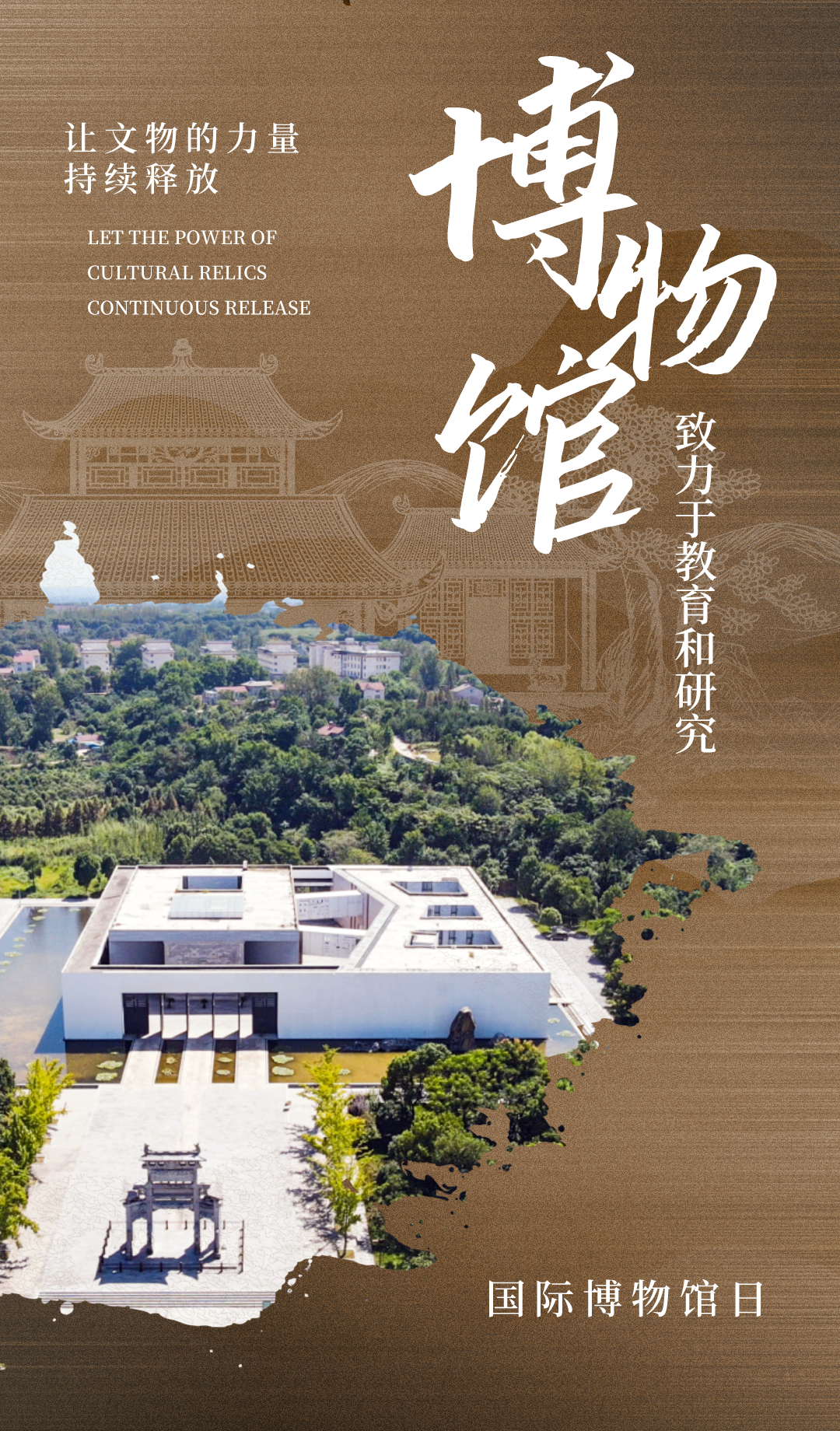

钟祥市博物馆

营业时间:每周二至周日: 上午09:00-12:00 下午:2:00-5:00周一闭馆(节假日除外)

详细地址:钟祥市莫愁湖路28号

电话:0724-4263337

漫游ID:https://x3nxe84w98.720yun.com/t/c1aknqfm0re

GPS:112.625350,31.188547

配音:https://hmltravel.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/202012/7f7a8dad6e0d28b.mp3

钟祥市标志性建筑之一。

图册

-

封面

封面

-

_HML9610

_HML9610

-

_HML9614

_HML9614

-

_HML9618

_HML9618

-

_HML9624

_HML9624

-

_HML9622

_HML9622

-

少司马坊~1

少司马坊~1

-

ACC507A6558AAC90F8284ABF426D09F5~1

ACC507A6558AAC90F8284ABF426D09F5~1

-

博物馆主体建筑~1

博物馆主体建筑~1

-

宋湖田印花人物瓷枕~1

宋湖田印花人物瓷枕~1

-

冕冠~1

冕冠~1

-

D5FBE355BC24736A108ECFAE9F254F4C~1

D5FBE355BC24736A108ECFAE9F254F4C~1

-

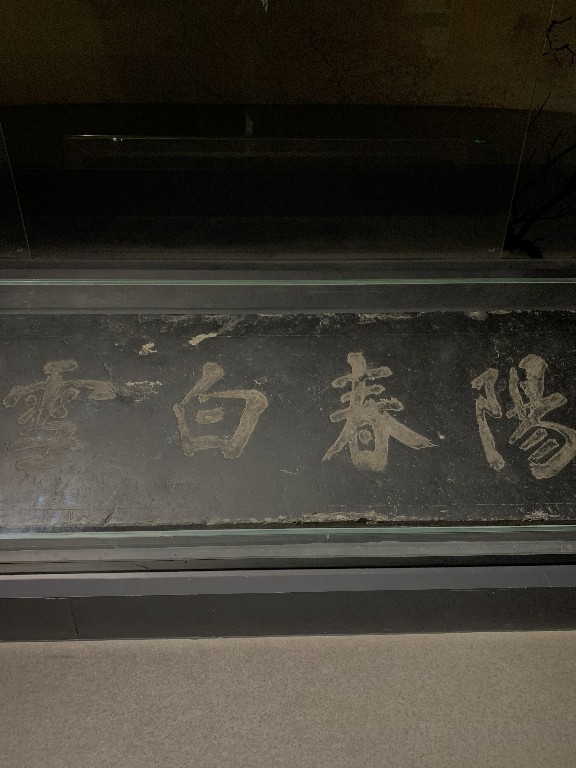

阳春白雪碑~1

阳春白雪碑~1

-

铜匜~1

铜匜~1

-

八大山人字屏~1

八大山人字屏~1

-

玉圭~1

玉圭~1

-

钟祥市博物馆大门~1

钟祥市博物馆大门~1

-

楚文化展厅~1

楚文化展厅~1

-

李济先生纪念馆~1

李济先生纪念馆~1

-

李济先生~1

李济先生~1

-

元青花四爱图梅瓶~1

元青花四爱图梅瓶~1

-

铜门~1

铜门~1

-

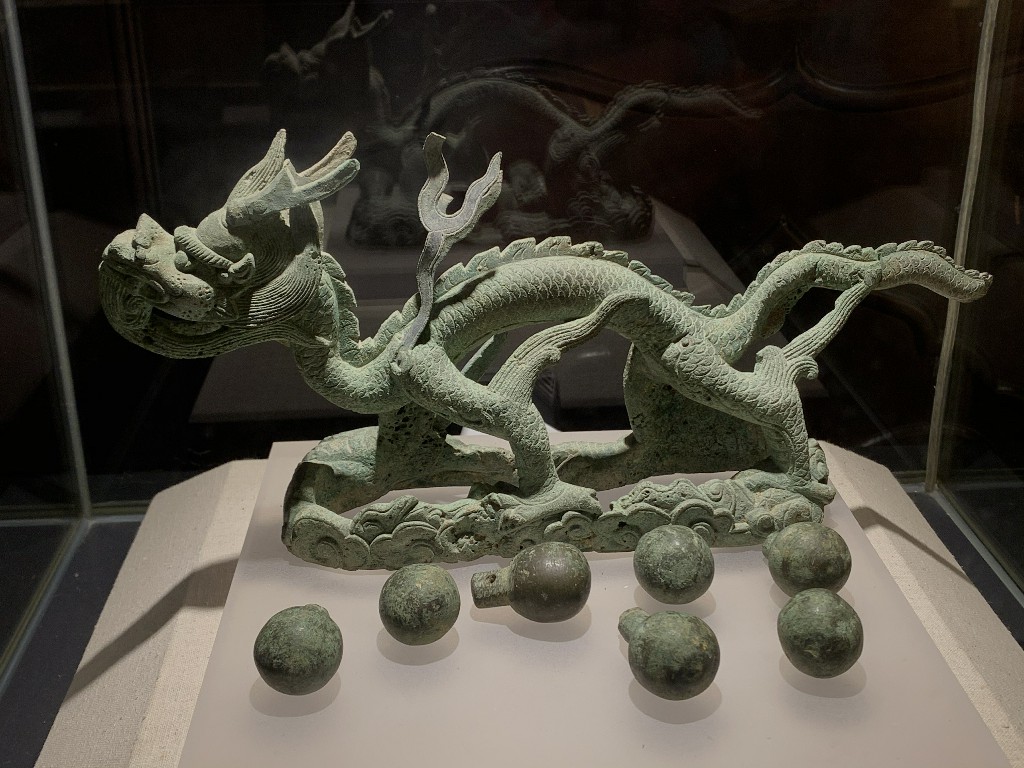

镀金铜龙~1

镀金铜龙~1

-

CBFFA09D304A13062F0644AD65FDAAFD~1

CBFFA09D304A13062F0644AD65FDAAFD~1

-

_HML9653

_HML9653

子产品

-

接下来我们要参观的是博物馆的主题展厅-明代帝王文化主题展。为什么我馆会选择明代帝王文化作为我们的主题呢?因为明太祖朱元璋为了巩固自己的政权,大力推行封藩制,把儿子分封到全国各地为王,钟祥因封藩建国而兴盛。并且,我们钟祥是明朝第十一位皇帝嘉靖皇帝的龙飞之地。至今遗存了大量的王府、宗庙、帝陵、王墓和丰富精美的文物,构成了特点鲜明的钟祥明代文化。

明代帝王文化展厅 -

楚国是我国古代历时最长的诸候国之一,时达800多年。钟祥,地处古楚腹地,是楚国居丹阳渐次南进和都野后北进扩张的战略枢纽。钟样有文字可考的历史是从春秋时期开始的,当时称为“郊郢”,是楚国都的名称,“郊郢”就是楚国陪都的意思。荆楚文化,博大精深,历史久远。作为楚文化的一部分,钟祥的楚野文化虽然没有很多的物质遗产,却有着大量史书记载和艺术硕果为佐证。“楚野风流·楚文化展厅”以僭号称王开辟楚国春秋霸业的楚武王熊通和善于治国用兵谋略不凡的伍子胥,以及屈原、宋玉、莫愁女等一代文学、艺术天才为线索,将楚文化遗址和各种珍贵文物展示在大家眼前。

楚文化展厅 -

我们现在进入的是陶瓷字画精品展厅,这里的触摸屏里收集了博物馆馆藏的大部分书画、陶瓷作品。书画和陶瓷是中国传统文化中最具代表性和民族性的艺术瑰宝。书法源于汉字的产生,而汉字的产生则源于陶器的“刻画符号”。所以,书、画同源,陶、瓷同宗。我们钟祥物华天宝,人杰地灵。在1994年时就被评为“国家历史文化名城”。并且我们钟祥人自古就有尚古崇文的传统,所以我们馆藏的和展出的这些作品大部分都是钟祥籍人士所收藏的。下面我们就从它们身上来了解钟祥这座国家历史文化名城深厚的文化底蕴和内涵。

陶瓷字画展厅 -

本馆特以先生家乡的名义,陈列此专题纪念,并且得到李济之子李光谟先生的大力支持。我们还专程赴北京拜访了李光谟先生,从他那里得到了大量关于李济先生的生平文字资料,书信及照片,来向世人叙述李济先生的生平事迹,传递先生的伟大科学精神。

李济展厅 -

我们现在进入的是“长寿文化”展厅,也是钟祥市博物馆的最后一个展厅。“长寿”之词始于尧舜时代,历史可谓源远流长。从传说中的嫦娥、彭祖,到正史中的秦始皇、汉武帝,还有流行至今的“长命锁"等等,都无不折射出炎黄子孙对“寿命长久”“万寿无疆”的渴求。 在过去“长命百岁”一词多用于祝福与祈祷,而今却成了评价一个地区经济、文化、自然生态和谐发展与可持续发展十分重要的参考指标。 其实我们钟祥自古以来就是著名的长寿之乡,其历史已有1500多年,这里曾经是历史上第一个以“长寿”命名的地方,南朝刘宋时明帝泰始六年(公元470年),由于这里长寿老人众多,于是取曾做了53年周朝大夫的长寿老人“苌弘”的姓氏,将这里定名为“苌寿”县,到了北朝西魏的大统十七年(公元551年),又取“长命百岁”之意,将“苌”去掉草头,定名为“长寿县”,直到明洪武九年,长寿县并入安陆州长达近千年。

长寿文化展厅

钟祥市博物馆创建于1979年2月,依托全国重点文物保护单位——元佑宫作为文物保护和展示的基础,是一座集陈列展览、宣传教育、文物收藏与保护、考古发掘与研究等多功能于一体的地方综合性博物馆。2012年6月由清华大学建筑设计院设计的新馆在风景秀丽的莫愁湖畔落成开放。新馆占地面积80000平方米,总建设面积11037平方米。其中主馆建筑面积5157平方米,宛如自然山水画中的印鉴,是整个自然山水之中的一个点睛之笔,平面吸收中国汉字“明”字平面,一“日”一“月”,一主一次,亦庄亦谐,形成“山水之印”的意象。同时正方形的博物馆整体浸于一个大的方形浅水池中。“日”字主馆与“月”字附馆之间,是可供游人穿越漫步的开放空间。该空间与主馆东、北、南三侧的“敞廊”,形成博物馆的内园,呈园中有园、园中之园的空间意象,是钟祥市标志性建筑之一。钟祥市博物馆设有明代帝王文化主题展厅、楚文化展厅、陶瓷字画展厅、长寿文化展厅和李济先生纪念馆等五个系列的基本陈列和一个临时展厅。此外,还设有一个设施先进、功能齐全的多媒体厅。馆藏珍贵文物2.7万件,其中国家一级文物14件(套)、二级文物70件(套)、三级文物372件(套)。是荆门市委、市政府,钟祥市委、市政府授牌的爱国主义教育基地和钟祥市教育局的德育教育基地。一九八五年十二月,被文化部授金牌表彰为全国文物博物馆系统先进集体,获得金牌奖章。

自定义属性

- title 博物馆

- quanjingmanyou https://x3nxe84w98.720yun.com/t/c1aknqfm0re

- gps 112.634384,31.178909

相关路线

相关文案

-

赴一场浪漫花事 | 钟祥赏花踏青线路,马上就出发!

赴一场浪漫花事 | 钟祥赏花踏青线路,马上就出发!

-

五一小长假,“特种兵式”游钟祥线路出炉,马上出发!

五一小长假,“特种兵式”游钟祥线路出炉,马上出发!

-

如果你要写钟祥,就不能只写钟祥…

如果你要写钟祥,就不能只写钟祥…

-

端午节 | 一起来钟祥“粽”情山水!

端午节 | 一起来钟祥“粽”情山水!

-

在钟祥,这五种旅行方式,“泰酷辣”!

在钟祥,这五种旅行方式,“泰酷辣”!

-

钟祥夏日的“多巴胺旅行”,主打一个五彩斑斓~

钟祥夏日的“多巴胺旅行”,主打一个五彩斑斓~

-

假如,用数字密码的方式打开钟祥,你能猜对几个?

假如,用数字密码的方式打开钟祥,你能猜对几个?

-

七夕属于钟祥的浪漫,全都给你…

七夕属于钟祥的浪漫,全都给你…

-

先生之风,山高水长,来自“钟祥新生”的教师节祝福已就位!

先生之风,山高水长,来自“钟祥新生”的教师节祝福已就位!

-

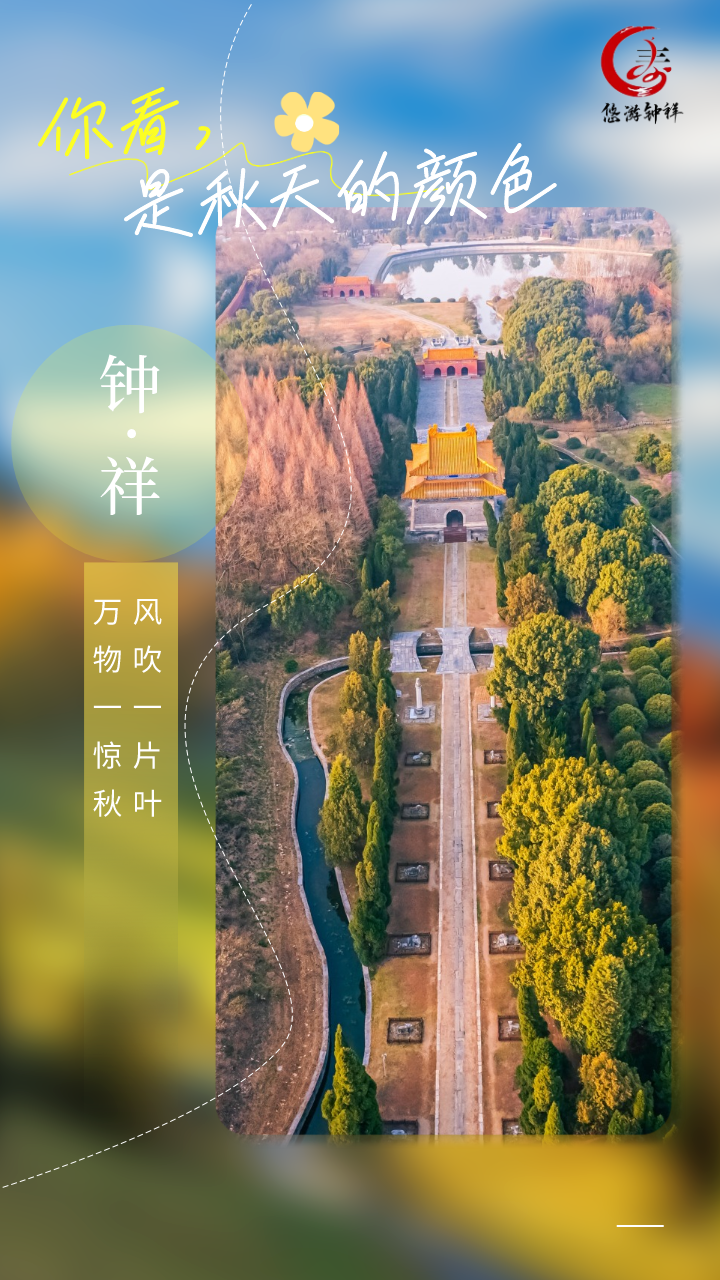

你看,钟祥已经有了秋天的味道…

你看,钟祥已经有了秋天的味道…

-

双节嗨游攻略 | 来钟祥,打开超级黄金周的新玩法!

双节嗨游攻略 | 来钟祥,打开超级黄金周的新玩法!

-

钟祥,榜上有名!

钟祥,榜上有名!

-

世界长寿之乡钟祥:点亮天河机场,开启寿乡新篇章!

世界长寿之乡钟祥:点亮天河机场,开启寿乡新篇章!

-

如果钟祥的景点发朋友圈,画风应该是这样的……

如果钟祥的景点发朋友圈,画风应该是这样的……

-

2023全国县域旅游高质量发展交流会将在寿乡钟祥举行!

2023全国县域旅游高质量发展交流会将在寿乡钟祥举行!

-

穿过深秋,在初冬遇见钟祥的绚烂…

穿过深秋,在初冬遇见钟祥的绚烂…

-

冬至 | 寿乡钟祥的美好如约而至…

冬至 | 寿乡钟祥的美好如约而至…

-

元旦小长假,总要来一次钟祥吧!

元旦小长假,总要来一次钟祥吧!

-

“尔滨”归来,我在长寿钟祥等着你!

“尔滨”归来,我在长寿钟祥等着你!

-

哇哦~把钟祥的春天穿在身上…

哇哦~把钟祥的春天穿在身上…

-

游寿乡 正精彩 | 五一假期钟祥热度爆棚

游寿乡 正精彩 | 五一假期钟祥热度爆棚

-

立夏后,一起来钟祥City Walk !

立夏后,一起来钟祥City Walk !

-

5·18国际博物馆日 | 聆听世界长寿之乡,时间长河里的故事…

5·18国际博物馆日 | 聆听世界长寿之乡,时间长河里的故事…

-

当小满撞上520,钟祥是如此的浪漫…

当小满撞上520,钟祥是如此的浪漫…

-

端午“趣”游 | 邀你在钟祥尽情放“粽”

端午“趣”游 | 邀你在钟祥尽情放“粽”

-

吴克群推荐的宝藏旅游地,原来在这!

吴克群推荐的宝藏旅游地,原来在这!

-

《黑神话:悟空》真正“爆”的是中国文化,跟着悟空游钟祥,直面天命!

《黑神话:悟空》真正“爆”的是中国文化,跟着悟空游钟祥,直面天命!

各位来宾:

大家好!

欢迎大家参观钟祥博物馆。钟祥博物馆位于市区东北郊美丽的莫愁湖畔,于2009年开始建设,2012年竣工,总投资8000多万元。为目前湖北省县市中档次最高、馆藏文物最丰富的博物馆,免费开放。钟祥博物馆设计理念以明文化为主题,整个建筑宛如自然山水画中的一枚印鉴。其平面如中国汉字印章之骨架,呈“明”字结构:“日”字为主馆,“月”字为附馆。博物馆功能分为五区:陈列展览区、藏品库房区、技术保护区、公众服务区和行政办公区。钟祥博物馆设有楚文化展厅、明代帝王文化展厅、陶瓷字画展厅、宗教文化展厅、长寿文化展厅、李济展厅等六个系列的基本陈列,还有临时展厅和多媒体厅。馆藏珍贵文物万余件,其中国家一级文物8件(套)、二级文物50件(套)、三级文物279件(套)。

博物馆门前这个古建筑叫“少司马”坊,属湖北省重点文物保护单位。它起建于明代万历九年(公元1581年),迄今已有430多年历史。为青石结构,通高11米,宽9.9米,3层递缩仿殿宇单檐歇山顶。坊的两面自上而下雕刻有牡丹、凤凰、双龙戏珠、松鹤遐龄、麒麟赐福、鲤鱼跳龙门等精细别致的全浮雕石刻,顶盖下部有4个雕空的花纹,柱脚有抱鼓和4个石狮,最上方檐下竖刻“恩荣”二字,间隔1米之下的门楣上正楷横书“少司马”三字赫然醒目。两旁有全浮雕的双龙装饰。整坊气势雄伟,工艺精湛,形象逼真生动。坊主曾省吾,字三省,号确庵,为兵部左侍郎。

曾省吾是我们钟祥人,在明朝做了“少司马”(相当于现在部级管员)。按当朝规定:“少司马"这一级的官,可以在出生地建立官职坊,以示朝廷隆恩,光宗耀祖,显赫门庭。当时,曾省吾按规定便在自己出生地钟祥县城建立了“少司马”官职牌坊。牌坊做起,在钟祥城街道两头竖立时,不料街道狭窄,牌坊过于宽大,牌坊中门不能正合街心,万般无奈,只好越城五尺,拆除两边城墙,才将两座牌坊竖立起来。

“少司马”牌坊竖立起来后,曾省吾宴请宾客。因独漏请一位官员。此人状告曾省吾“越城建坊”有越之罪。明神宗令其拆毁牌坊,否则“留坊不留命”。曾省吾坚持自己无罪,宁愿以身受死,以证清白,终被处以腰斩之刑。当然,这只是个传说而已,赞颂了曾省吾刚直不阿的性格。曾省吾最终受张居正案的牵连被削职为民。

穿过“少司马”坊,呈现在我门眼前的这座白色建筑就是博物馆的主体建筑,它从空中鸟瞰呈一个明朝的“明”字,我们建筑的周围山丘环绕,绿树成荫,面向美丽的莫愁湖,依山傍水,风光秀丽,又与市区遥相呼应,就像一幅优美的自然山水画。建筑平面吸收中国汉字印章之骨架,“明”字平面形成一“日”一“月”,一主一次,亦庄亦谐的格局,并且整个建筑还浸于这个方形的浅水池中,就宛如这自然山水画中的印鉴,成为整个自然山水中的点睛之笔。

好,现在就让我们好好领略一下博物馆的丰富内涵吧。

穿过这六扇高7.2米,宽3.2米的铜门,我们就进入到了博物馆的内园,在闭馆时,我们现在所处的这个空间是供游人穿越漫步的公共开放性空间。而这个空间与主馆东、北、南三侧的“敝廊”相连接,就形成了博物馆的内园,而方形浅水池以外,则是博物馆的外园,就构成了园中有园,园中之园的空间意象。

在我们的内园里雄踞正中的是一面砖雕墙,砖雕墙上的画面是以“承天府图”和“山川地形图”为骨架,展示了野中三台、宫式建筑,还有风景名胜。然后,配合具有明代钟祥本土文化的高浮雕图案,如灵芝、麦穗、梅花鹿等,将钟祥悠久的历史文化和沿革传承与得天独厚的自然、人文环境相互交融,形成了钟祥独有的历史、人文特点。在砖雕墙的背面还刻有“钟聚祥瑞”四个大字。

现在我们将要进入的是“明”字的“日”字部,也是整个博物馆的主展区,即明代帝王文化陈列。这里是本陈列的序厅。在序厅的最顶端是一扇朱红色的“龙”字天窗,它的特点是随着太阳的东出西移,阳光透过天窗将“龙”字图案折射在这四面朱红色的墙面上。凸显出浓郁的中国帝王文化特色。

明代帝王文化展厅

接下来我们要参观的是博物馆的主题展厅-明代帝王文化主题展。为什么我馆会选择明代帝王文化作为我们的主题呢?因为明太祖朱元璋为了巩固自己的政权,大力推行封藩制,把儿子分封到全国各地为王,钟祥因封藩建国而兴盛。并且,我们钟祥是明朝第十一位皇帝嘉靖皇帝的龙飞之地。至今遗存了大量的王府、宗庙、帝陵、王墓和丰富精美的文物,构成了特点鲜明的钟祥明代文化。

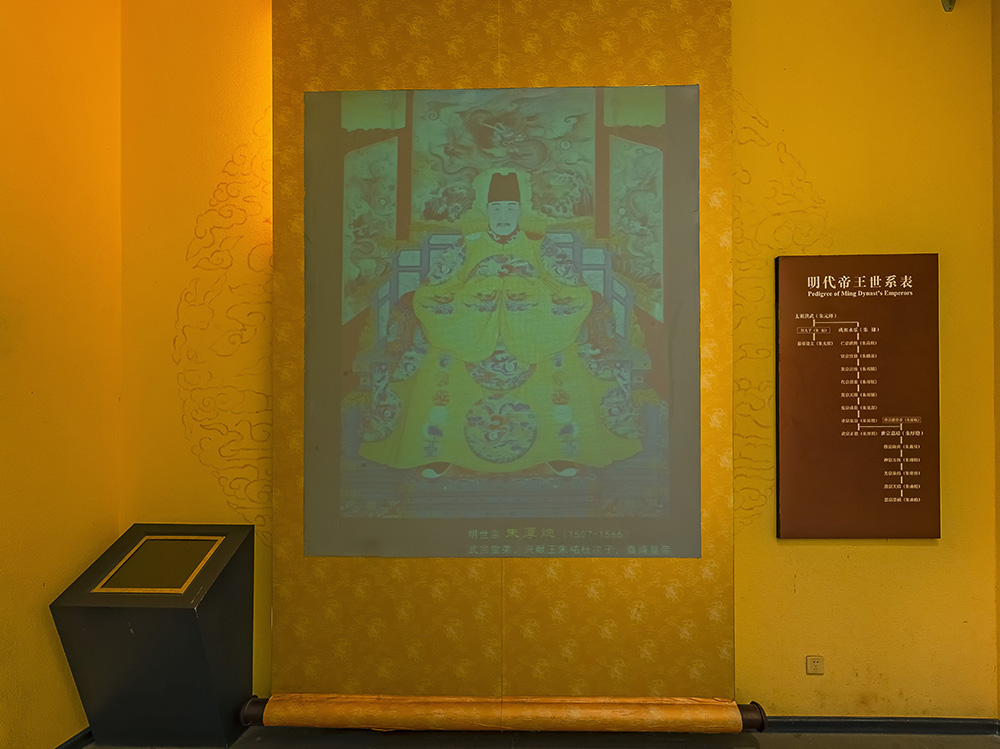

这里的投影触摸屏收录了明朝历代皇帝的画像。自太祖朱元璋至思宗朱由检,共历12世、16帝。大家可以通过这个触摸屏对自己感兴趣的皇帝仔细了解。

整个明代体系实际上可分为三支。太祖、成祖、世宗各为始祖。太祖朱元璋,于1368年称帝,建立明朝,定都南京,年号“洪武”。燕王朱棣,发动“靖难之役”,推翻明惠帝朱允炆自立为明成祖,迁都北京。他是第一位以藩王身份旁支人主的君王。正德十六年,也就是公元1521年,明武宗朱厚照驾崩。按祖训“兄终弟及”,由其堂弟朱厚熜继承了皇位,开元“嘉靖”。嘉靖皇帝是继朱棣之后第二位以藩王身份旁支入主的帝王。

我刚刚在前面提到明太祖朱元璋为了巩固自己的政权,大力实行封藩制,把他的儿子分封到全国各地为王。我们这个陈列就向大家展出了明朝276年间,全国,湖北省以及我们钟祥市境内具体的封藩情况。自洪武至嘉靖的一百多年间,钟祥先后有5位亲王封藩在这里。分别是靖王、梁庄王、兴献王、兴王以及岳怀王。我们先后对梁庄王墓和郢靖王墓进行了抢救性发掘,出土文物总量达到了8000余件。这件龙纹金手镯是野靖王王妃郭氏的随葬品.做工非常细致,两端为两龙,龙首相对,四目对视相瞪,头部錾刻有鬃毛纹,鬃毛纹路清晰可见露牙相向,形象逼真。仅这一对金手镯就重达330克,是一件稀世珍宝。

钟祥的第三位王爷兴献王朱祐杬,他于弘治七年就藩钟祥。死后葬在钟祥城东纯德山即现在的明显陵。

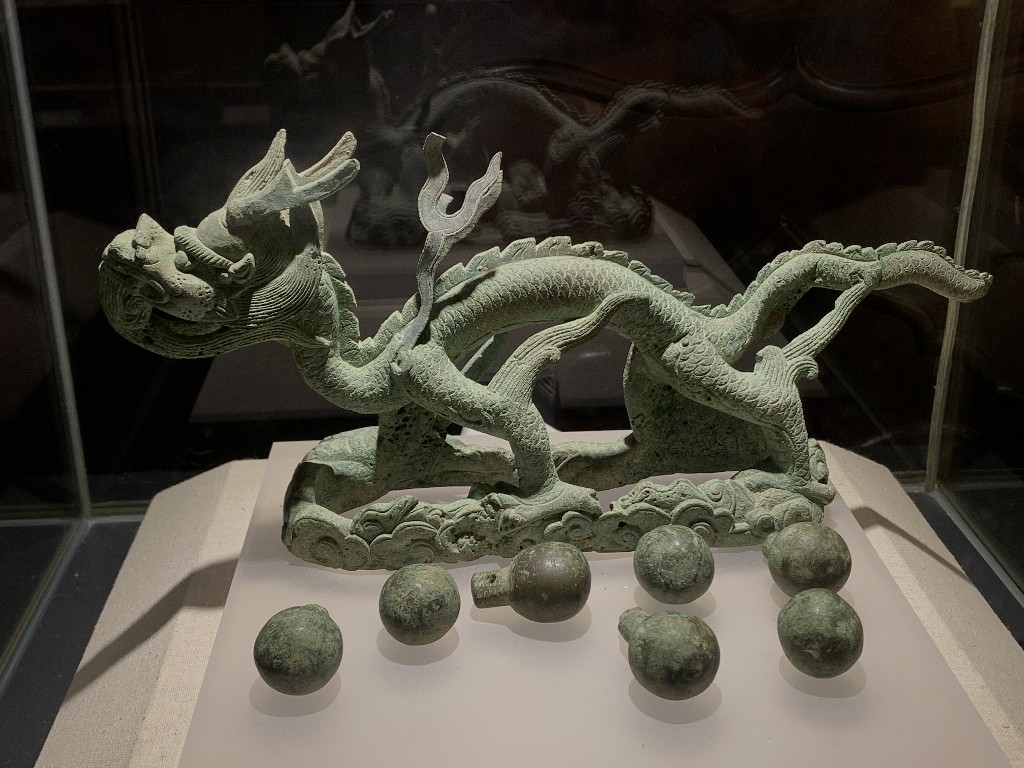

这边这件简鎏金七星铜龙就是1982年管理人员在清理明显陵遗址时,在显陵案山上的纯德山碑前出土的。铜龙脚踏圈形祥云,通体鱼鳞纹,前双足上有飞翅,昂首腾飞,造型优美,做功精细。附有7个铜球,这7个铜球在出土时呈北斗七星的顺序排列,与显陵后主山上的7个大土包相对应,取“七星”永恒之意。据史料记载,这件铜龙是嘉靖十八年(1539)南巡钟祥时,嘉靖皇帝为祈求社稷平安,祈佑帝身长寿,所特意投置的。

大家请往这边看,这边展柜展示的文物是梁庄王的随葬品,这些都是复制件,原件被湖北省博物馆收藏,还专门陈列了梁庄主墓主题展厅,这里我要为大家重点介绍的是这个金锭。上面刻有“永乐十七年四月x日,西洋等处买到八成色金壹锭伍拾两重”铭文,明确标明它是来自西洋的贡金。

永乐十七年(1419年)四月正是郑和第五次下西洋返国时,该金锭无疑为郑和下西洋时所带回来的金锭。明朝亲王婚礼有朝廷赏赐“定亲礼物”金锭五十两的制度,此金锭或许是赏赐给了梁庄王。这件来自西洋的文物,是梁庄王墓中的珠宝出自郑和下西洋的唯一物证,具有极高的文物研究价值!

前面提到了梁庄王和野靖王王妃的一些随葬品,这边就展出了两件郢靖王生前所佩戴的冕冠和皮弁。冕冠只有在大型祭祀活动中才会使用。它是由冕板、冕旒等部件组成。冕旒的数量代表佩带者的级别。官位越高冕的数量越多。一般只有帝王才能佩戴最高级别12条的冕冠,每条旒上穿12颗小玉珠。亲王的冕冠则是9条,每一条旋上穿9颗小玉珠。这顶冕冠正是野靖王身份的最好证明。前面这顶皮弁郢靖王只有在降香、进表、朝贡、进谏时才会使用。它们当时出土时,都已腐朽残坏,只剩下这些玉珠和黄金配件。后来我们根据文献资料,按照原始的样子将其复原。

这里的投影,以二维动画的表现形式再现了当年朱厚熜坐囚车用进帝京继承皇位的场景。

正德十六年,明武宗朱厚熜驾崩,虽说他生前嫔妃无数,但却无一子嗣,临终前也未留下遗诏,他只是告诉身边的服侍太监,由他的母亲--慈寿皇太后与辅臣们商议定夺,后经商议决定按照太祖朱元璋留下“兄终弟及”的遗训,由他的堂弟朱厚熜进京继承皇位。朱厚熜奉召承嗣本是天经地义,顺理成章的事,但为了防止其他窥视皇位已久的藩王利用地理之便捷足先登,也免得沿途州府闻讯前来送行耽误行程。相传朱厚熜采用幕像们的建议扮成囚犯日夜兼程赶赴京城。囚犯虽然好扮,但囚犯的食物却是难得下咽的,一向吃惯山珍海味的朱厚熜,命王府的名厨詹多制作出“吃肉不见肉,吃鱼不见鱼”的食品其路途使用。詹多费尽心思,将猪肉、鱼肉切碎,外面再裹上一层鸡蛋皮制成了一道特殊食品,使朱厚熜免受一路饥肠之苦。朱厚熜一行,仅用了20天,行程1200多公里路,于正德十六年的四月二十二日到了京城,即帝位后,朱厚熜念恩不忘,特御赐菜名“蟠龙菜”流传至今。

这里的多媒体向我们讲述了14岁的朱厚熜在北京的奉天殿登基时的场景。

朱厚熜应诏到达京师外行殿后,礼部员外郎立即就将拟定好了的登基仪程呈上,朱厚熜看了仪程后发现是按皇太子的身份举行登基典礼的,很不高兴,说:“我是来继承皇位的,又不是来做太子的。”并坚持说,如果不修改仪程,就立刻返程回乡。大学士杨廷和一看事情不顺,就亲自上前解释,但朱厚熜还是丝毫不作让步,形成了僵局。最后还是由慈寿皇太后出面进行调停,慈寿皇太后于是就依了朱厚熜。显然她对年少的朱厚熜认识不足,对未来的事情也没有多想,便让他以皇帝的议程继承了皇位,这也为即将而至的“大礼议”之争埋下了伏笔。大礼议事件严重损害了既定朝政,世宗要求称生父为皇考,称孝宗为皇伯考,他的这种行为一下子打乱了大多数朝臣们“先继嗣,后继统”的预想,他们万万没有想到这位未及弱冠的小皇帝会如此的深谋远虑。朝中大臣皆坚持以为不可,更有大臣以死相逼,朱厚熜采取高压强制手段,用武力平息了长达三年的“皇考”之争,自立体系。将其父追尊为恭睿献皇帝,其母追封为章圣皇太后。并将他母亲灵枢送回家乡,与父亲合葬。也就造成了后世明显陵"一陵两冢"的独特建筑风格。

嘉靖十年,钟祥的兰台山上长出了灵芝,沈鹿一麦出九穗。嘉靖帝认为自己洪福齐天,便以“风水宝地,钟聚祥瑞”之意赐名家乡“钟祥”,升安陆州为承天府,与北京的顺天府,南京的应天府,并称为“三大名府”。管辖当阳、京山、天门、潜江、钟祥和荆门、河阳五县二州,盛极一时。

现在大家看到的《宣谕承天府百姓书》是嘉靖十八年(1539)时,嘉靖皇帝唯一一次返乡。在返京之际,站在古城楼上,与家乡父老依依惜别时,饱含深情说下的一番话。据说他当时还是用我们钟祥方言说的。我们采用定向音响这种多媒体方式和大家互动,只要靠近这个箭头,耳边就会回响起这段话,感受到当时的场景了。里面收录了方言和普通话两种版本。

这里展出的四只青瓷梅瓶和一只白瓷梅瓶是在野靖王墓东西耳室中出土的。耳室中各有三具殉葬棺,共6名女性陪葬者,研究分析陪葬者为郢靖王侍女。这几件梅瓶的作用不仅是用来插花的工具,还是统治者专门使用的一种“风水瓶”,据说有安魂的作用。2006年在郢靖王墓发掘出土的3000多件文物中,尤以两件发现于亲王和王妃棺床后面信道上的青花龙纹梅瓶和这件青花四爱梅瓶最为珍贵。元青花是古代青花瓷中的精品,因传世量少而十分珍贵。带有人物图案的就更为稀少了,据统计,全世界还不足10件。

通常一件元青花瓷器只描绘衣服主题图案,这个梅瓶却描绘了四副。这四副图分别为:王羲之爱兰,陶渊明爱菊,周敦颐爱莲,林和靖爱梅、鹤图。画中的四位人物都是我们所熟知的古代著名文人,而梅、兰、菊、莲则象征着君子的美德。这件梅瓶出土于王妃棺椁前,而那边的那件龙纹梅瓶则出土于郢靖王棺椁前。

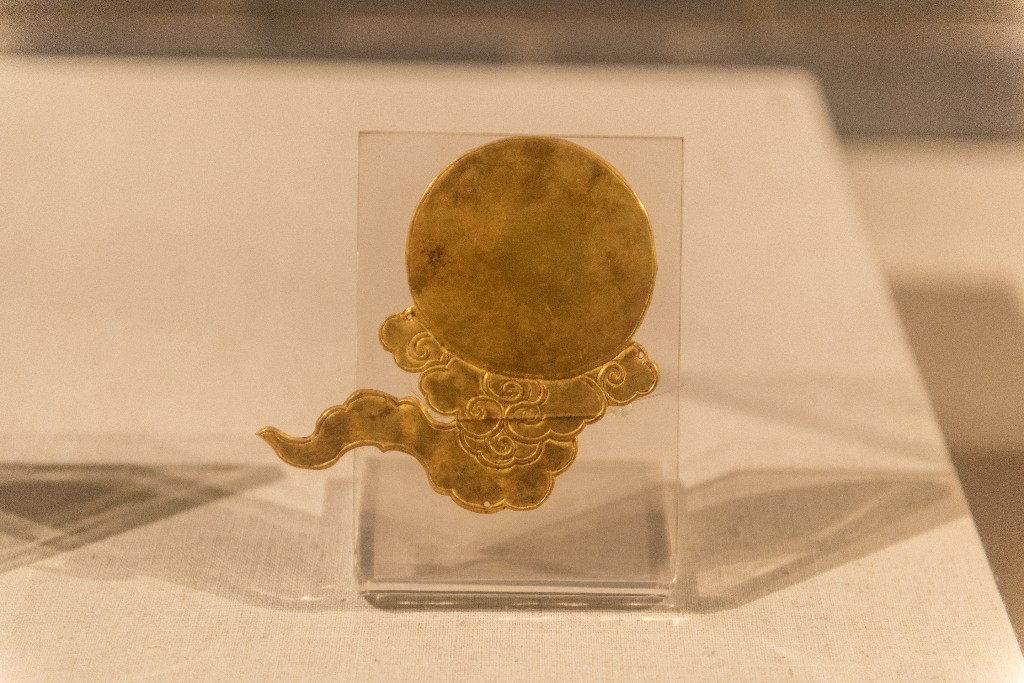

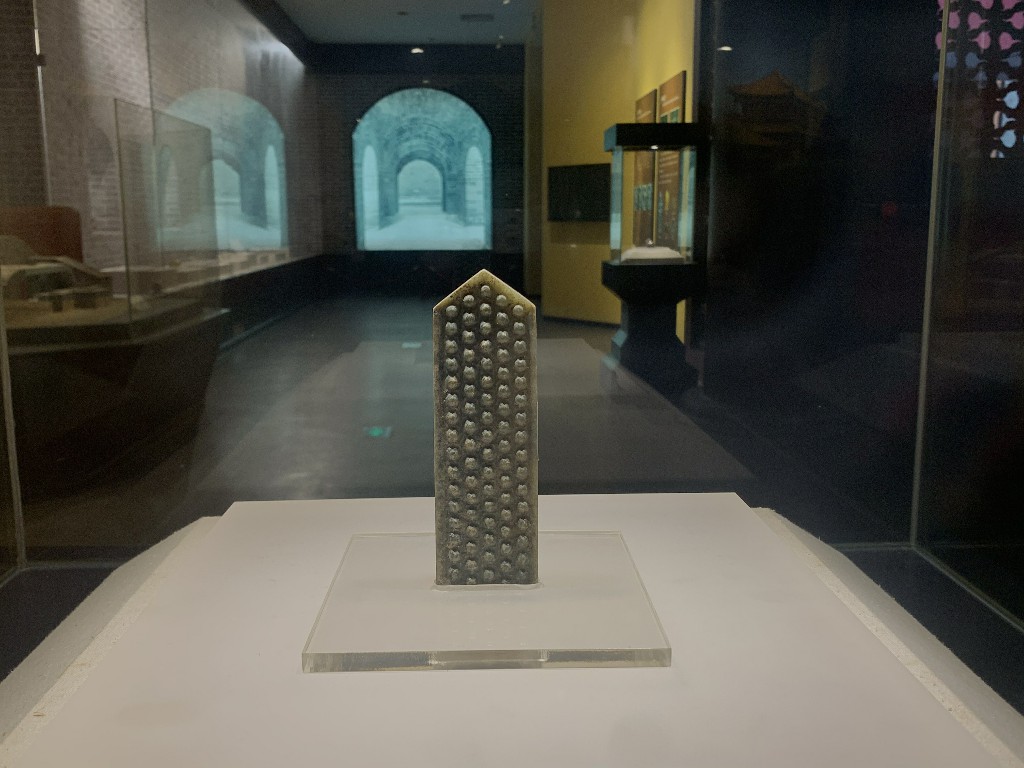

这件长方形的玉器叫玉圭,在古代是身份的象征。帝王所使用的玉圭叫四山纹镇圭,寓意“江山在握,安定四方”。亲王所使用的叫素面玉圭,就是这两件,这两件玉圭表面比较平滑没有任何纹饰。我们独立展柜里面也有一件玉圭,这件玉圭上面刻有五行乳丁状的谷纹,所以叫谷纹玉圭。这件谷纹玉圭是属于郢靖王王妃的随葬品,它是郢靖王赢取王妃时的聘娶信物,是郢王妃身份的象征。王妃只有在参加祭把,朝拜等重要礼仪活动时才会使用。

郢靖王朱栋,是太祖朱元璋第二十三子,水乐六年(1408)就藩今钟祥,水乐十二年(144)逝世,事年27岁。邺靖王逝世数月后王妃自尽并与王合葬。他的墓葬就在钟祥市的九里回族乡。我们这里有一个靖王墓穴的模型,它整体星“亞”字形。郢靖王墓的发掘为研究明代早期亲王嘉葬制度和人殉制度提供了珍贵资料。这边展出的是郢靖王妃生前所使用的器物,包括两对金耳环,金香囊还有金粉盒都是郢靖王妃的日用品,香囊中部镂空,囊体中间雕刻有凤凰飞舞图,正反面风凰造型不同,正面是凤,反面是凰。这批金器的含金量高达80%之多,是明朝金器制造工艺的典范。这里展示的金币等冥器都是郢靖王和王妃的随葬品,寓意视死如生,生前所能享用的死后能继续享用。

楚文化展厅

现在我们进入到的是“楚野风流·楚文化展厅”

楚国是我国古代历时最长的诸候国之一,时达800多年。钟祥,地处古楚腹地,是楚国居丹阳渐次南进和都野后北进扩张的战略枢纽。钟样有文字可考的历史是从春秋时期开始的,当时称为“郊郢”,是楚国都的名称,“郊郢”就是楚国陪都的意思。荆楚文化,博大精深,历史久远。作为楚文化的一部分,钟祥的楚野文化虽然没有很多的物质遗产,却有着大量史书记载和艺术硕果为佐证。“楚野风流·楚文化展厅”以僭号称王开辟楚国春秋霸业的楚武王熊通和善于治国用兵谋略不凡的伍子胥,以及屈原、宋玉、莫愁女等一代文学、艺术天才为线索,将楚文化遗址和各种珍贵文物展示在大家眼前。

这张楚文化遗迹分布图显示,位于钟祥市境内的楚墓葬和楚文化遗址有40余处,古地名10余处。这些充分说明,钟祥是楚国的军事、文化重镇。分布图中间有一个叫做郊野的地方,郊野就是现在的郢中。另外还要为大家介绍这边的一个叫沈鹿的地方。

《春秋左传》中记载有发生在沈鹿的著名典故“沈鹿会盟”。沈鹿就是现在东桥镇。在春秋时期,周桓王十六年,楚子熊通号令诸侯于沈鹿开会结盟,大家推举熊通主持大会,会上熊通自立为楚武王,这就是“沈鹿会盟”的来历了。

另外,在这张分布图里,有一个很特别的地名——湫地。湫地就是现在的洋梓镇。1958年在洋梓镇的花山水库发掘出一座战国早期花山墓。在花山墓中,出土了几件编钟。待会我们会为大家介绍。

现在大家看到的青铜器大部分是1986年在我市文集镇的黄土坡出土的。据专家推测,这个墓葬是战国早期的贵族墓葬。鼎是权力的象征,周朝的等级制度规定:天子九鼎,诸侯七鼎,士大夫五鼎,元士三鼎。墓葬中一共出土了三件鼎,所以墓主应该是一名元士。我们展柜中展出的这些青铜器全部都是贵族在祭祀、宴飨等礼仪活动中所使用的礼器。因此我们也可以理解为,这些青铜器是只有贵族才能享用的礼器。

鉴的用途相当于现在的水缸,另外,在它盛满水之后还可以当做镜子用来照面。缶是用来装水的容器。铜簠是用来盛装食物的容器,由于上下两部分构造完全一样,所以它既可以重叠使用,也可以分来使用。这套造型别致的青铜器是邓子蟠他纹铜盘和蟠螭纹兽面铜屉,它们都是国家一级文物。我们可以看到,铜匹的造型类似于现在的水壶。贵族们在祭祀等礼仪活动中,用铜匜盛满水淋浇在手上,铜盘的用途就是接住净手之后的脏水。从这些青铜器的用途,我们可以充分了解到,当时的统治阶级和贵族们很高的生活质量。

大家请往这边看。这几件就是出土自洋梓花山墓的编钟了。它们诞生于西周时期,为打击乐器,用于祭祀,宴飨及重大礼仪活动。编钟大小、重量不等,出土时排列有序,虽然不如随州编钟那样精美,却是迄今为止发现最早的编钟,比举世闻名的曾侯乙编钟早了50多年。春秋时期是一个动荡不安的年代,各国之间战事不断。这些展出的青铜器就是当时的兵器,有剑、戈、矛、首等。这柄人面戈,因戈体上有一人面画像而得名。

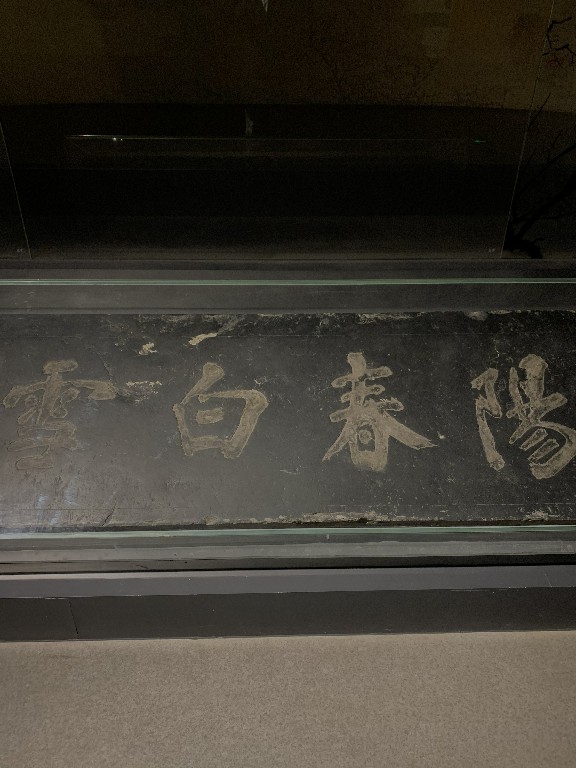

眼前这块“阳春白雪"碑,长223cm,宽70cm,厚22cm。清康熙年间,由诗人和书法家毛会建手书,篆刻家叶莲亲篆,于清康熙十一年四月制成。《阳春白雪》是中国十大古琴名曲之一。在春秋战国早期,《阳春》和《白雪》是分开的两首乐曲。《阳春》取万物之春,和风澹荡之意,《白雪》取凛然清洁,雪竹琳琅之音。后由楚国琴师刘涓子谱曲,宋玉填词,莫愁女人歌传唱,将两曲合二为一。后人雅附,建阳春台与白雪楼,传为千古名胜。宋玉在《文选·对楚王问》中以《阳春白雪》寓意自己志趣高雅,不与小人同流合污。“阳春白雪”也由此成为许多文人墨客笔下的高雅誉称。如今的“阳春白雪”俨然成为了高雅艺术和高尚品格的代称,阳春白雪的精神也深深的根植在郢人、楚人和华夏儿女的血脉之中。而《阳春白雪》碑,因是现存《阳春白雪》典故的唯一生证,更加弥足珍贵。2004年6月11日,经湖北省文物鉴定小组鉴定,列为国家一级文物。

这个二维画面里,随着“阳春白雪”琴曲翩然起舞的,就是伟大的楚歌舞艺术家莫愁女了。公元前三世纪左右,莫愁女出生在古郊野石城的桃花村中,长大后因貌美如花,能歌善舞,被楚王召人宫中做歌舞侍姬。她在宋玉的指导下翻唱古传高曲并融入楚辞乐声中,大家现在听到的这首寡和高曲《阳春白雪》就是由她人歌传唱的。但“十万作缠头,莫愁不肯留”,在宫中的莫愁女日夜思念自己的未婚夫王襄哥,于是她历尽磨难,终于逃离了王宫。回到家中,莫愁女却听说王襄哥被楚王流放到了扬州。最后莫愁女含恨从郢中的白雪楼上举身投入汉江。人们为了纪念她,将她出生的桃花村改名为莫愁村,将她采菱摘莲的沧浪湖改名为莫愁湖。说起莫愁女,大家可能会想起关于她出处的争论。康熙版《安陆府志》中有这样一段记载:“莫愁在何处,莫愁石城西。挺子打双浆,催送莫愁来。”这首诗中提到了一个地名----“石城”。我们钟祥在三国时因一道石头垒成的城墙而得名“石城”,而南京的金陵城俗称“石头城”,人们便误以为,“石头城”就是“石城”字之差,谬以千里。另外,宋代文学家洪迈在他的《容斋随笔》中也清楚写到:“石城”并不是“石头城”,它在“郢州”(今湖北武昌以西的钟祥)“现在那里还有莫愁村。”所以,钟祥人会很骄傲的告诉大家:钟祥是莫愁女的家乡,莫愁女永远是我们钟祥的骄傲!

这面浮雕墙向我们展示的是《对楚王问》的创作背景。上面的人物分别是宋玉和楚襄王。宋玉,又名子渊,相传他是屈原的学生。约生于公元前300年,卒于公元前230年,是继屈原之后的又一位楚辞大家,在文学史中与屈原并称为“屈宋”。宋玉不仅天资聪颖,才华出众,还是历史上著名的美男子。古代笔记、小说、戏曲中往往以“美如宋玉,貌若潘安”形容男子之俊美。宋玉的文学创作成就很高,代表作有:《九辩》、《风赋》《登徒子好色赋》,《对楚王问》等,其中有很作品都是在兰台山,也就是如今的钟祥兰台中学校园内所创作的。

宗教文化展厅

钟样悠久的历史,孕育了光辉灿烂的楚文化和明文化。兼收并蓄、和谐包容的文化基因,也使钟样成为各种宗教文化汇集的天堂。佛教于东汉时传人中国,南北朝得到全面发展。隋唐时期,因统治者逐渐认识到佛教可消磨人民的反抗意志而更加推崇。当时郢州(今钟祥)境内修佛寺、造佛像、建佛塔、诵佛经蔚然成风,可谓应时得势,兴盛一时。至今遗传下来的众多佛像、寺庙,历经沧桑仍保存完好。

这些佛像、寺庙成为今日钟祥宗教文化的重要见证。博物馆收藏有10余件佛像,其中有三件是一级文物。分别是镀金释迦牟尼铜座像,镀金药王菩萨铜座像和镀金药上菩萨铜座像。这些佛像都是从明朝流传至今,50年代于原皇庄区征集。他们有一些共同特点,以镀金释迦牟尼铜座像为例,这三座佛像皆通高61厘米,由佛像和莲花座两部分组成,皆空心,外通体镀金。莲花座饰三层莲花,座底有铭文41字:“承天府锦衣卫镇抚信官李春元、同禄刘氏五、领男李永年、李永庚供奉。明万历三十四年七月十五日吉”。造型优美,具有极高的文物和艺术价值。

这座镀金释迦牟尼铜座像,是佛的成道像,佛结跏趺坐,左手横置双膝上结定印,右手置右膝上,掌心向内,手指指地。佛像亲切庄严,表现了慈祥、优美、宁静的审美情调。

陶瓷字画展厅

我们现在进入的是陶瓷字画精品展厅,这里的触摸屏里收集了博物馆馆藏的大部分书画、陶瓷作品。书画和陶瓷是中国传统文化中最具代表性和民族性的艺术瑰宝。书法源于汉字的产生,而汉字的产生则源于陶器的“刻画符号”。所以,书、画同源,陶、瓷同宗。我们钟祥物华天宝,人杰地灵。在1994年时就被评为“国家历史文化名城”。并且我们钟祥人自古就有尚古崇文的传统,所以我们馆藏的和展出的这些作品大部分都是钟祥籍人士所收藏的。下面我们就从它们身上来了解钟祥这座国家历史文化名城深厚的文化底蕴和内涵。

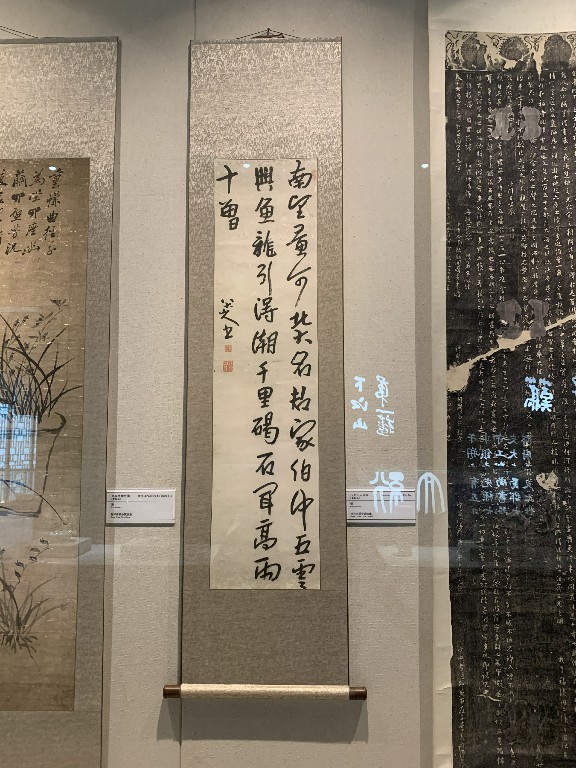

首先,要给大家重点介绍的是八大山人书法作品,也就是朱耷行草轴。

50年代于原皇庄区征集。行草,竖书,行笔干湿适中流畅,一气呵成。释文“南望黄河北大名,君家伯中王云兴;鱼龙引得潮千里,碣石闻高两十曾”。(朱耷(约1626年一约1705年)明末清初画家,明朝宗室。号八大山人,又号雪个、个山、入屋、驴屋等,人清后改名道朗,字良月,号破云樵者,汉族,南昌人。明亡后削发为僧,后改信道教,住南昌青云谱道院。绘画以大笔水墨写意著称,并善于泼墨,尤以花鸟画称美于世。在创作上取法自然,笔墨简炼,大气磅礴,独具新意,创造了高旷纵横的风格。

朱耷,也是清初画坛“四僧”之一。谱名朱由樱,为明太祖朱元璋的第十六子宁王朱权的后裔。宁王改封南昌后,历代子孙世居南昌等地,共分八支,八大山人是弋阳王七世孙。其祖父朱多是一位诗人兼画家,山水画颇有名气。父亲朱谋觐,擅长山水花鸟,名噪江右,可惜中年患暗疾去世,叔父朱谋也是一位画家,著有《画史会要》。朱耷生长在宗室家庭,从小受到父辈的艺术陶冶,加上聪明好学,八岁时便能作诗,十一岁能画青山绿水,小时候还能悬脑写米家小楷。少年时参加乡里考试,录为生员。

这边这些字画都是钟样籍人士所收藏的:主要有清纸本【石门颂拓片】、清拓纸本【大唐三藏圣教序】、清绢本【仿江贯道秋林孤崎图】、清纸本[李峦山水图]、清乾隆纸本【郑板桥幽兰图】、清光绪纸本【松门老人山水图轴】、清纸本【左宗棠对联】、清纸本【人物山水图轴】、清纸本【胡文爚墨竹】等。

接下来我们再来看一下这边的这些陶器。

陶器,是中国新石器时代的主要特征之一。而我们钟祥的新石器时代是从公元前6000多年前开始的,公元前6000多年前原始先民们就在我们这片沃土上辛勤劳动,繁衍生息,创造出了丰富多彩的远古文明。随后这里还慢慢积淀了浓郁的楚文化和明“中兴文化”。

我们现在看到的这些陶器有新石器时代、汉代还有明代的。

陈列在这第一层的是5件新石器时代的陶器:【屈腹杯】、【陶罐】、【陶杯】、【陶豆】、【陶碗】。

第二层陈列的是7件商周时期的文物:【战国鼎】、【敦】、【壶】、【豆】、【孟】、【罐】、【鬲】。

第三层展出的是5件汉代陶器:【釉陶狗】、【釉陶博山炉】、【釉陶鸡鸭一组】、【猪圈】、【陶仓】。

这一层展出的三件不同时代的陶屋;明代【陶屋】、宋代【陶屋】、宋代【单檐歇山式陶屋】。

最上面这层展出的是2009年在我市中福御园出土的5件明代器物:(方形香炉】【陶人】【陶凤】、【陶象一对】、【狮形座一对】。

下面我们再来看一下瓷器,瓷器是在陶瓷技术与艺术上所取得的最高成就,早在欧洲掌握制瓷技术之前一千多年,我们中国就已能制造出相当精美的瓷器了。所以中国是瓷器的故乡,在英文中“瓷器”(china) 一词已成为“中国”的代名。

我们现在看到的这件瓷器是博物馆的一件一级文物:【宋湖田印花人物枕】1981年2月出土于郢中中果园小学。长18厘米,宽10厘米,中宽8厘米。瓷枕除底外,皆施青白釉,釉面肥厚、晶莹,底平、露白胎,有饼烧痕。瓷枕造型独特,并有印花、浅浮雕多种装饰手法。枕面两边高、中间低,呈桃形花边,装饰花边印花方格花纹。正立面呈元宝形,用浅浮雕装饰,方框内饰兽戏球纹,空白饰珍珠地。后立面形状与正立面相同,但中部外凸,把画面分成两部分,也用浅浮雕装饰,图案为方框内绘人物舞蹈图,却人物姿势不一。两侧面形状与图案相同,梯形状,上边呈弧形,图案皆用印花装饰手法,方框内海棠花,花枝呈X形。

这件【黄釉描金龙纹套盘】清50年代征集于原皇庄区。整个器物为一套,不完整,现有32件。圆角方形黄釉盘有10件,斜壁,平底,高圈足,内黄釉底,外白色釉,盘中间及四方各饰一五爪龙,四角各饰一珠,按大小共分V式,每式2~4件不等。底款为“紫芝山房”。口径22.2厘米,底径15厘米,高5.5厘米。

这边展出的瓷器可以说是将瓷器的发展历史淋漓尽致的展现在了我们眼前,从南北朝开始一直到清代。其中这件“三彩枕”是我馆的一件二级文物,宋代生产,50年代征集于原皇庄区。此枕为不规则长方体,上宽下窄,前低后高,正平面下凹,正前面内弧,正后面凸形。正平面由两道依器形而围成的弦纹,把平面分成内外两画面,里面的画面为荷叶,荷花圈,底为白色,荷叶为绿色,荷花为黄色,两道弦纹中间由两道依器形而围成的两道弦纹,中间画面为荷花瓣,组成的“W”形,荷花填黄色;外层画面为连续祥云纹,底为绿色。瓣为白色,底为绿色,中间填的祥云为黄色;外为绿色素面。两侧面也由两道弦纹依器形围成的画面,中间为荷花瓣组成“X”型图案,为白色,中空处填有祥云纹,为黄色;外面有绿色素面,底露红色胎。长41.5~46.5厘米,宽14.5~20.5厘米,高10.5~14.5厘米。

还有这件宋代的【湖田影青碟】口沿呈花叶形边,敞口,斜腹,平底。通体施青白釉,外底露胎,整个器物内外均有小开片,釉色甜润。口径10.7厘米,高2厘米,底径3.5厘米。

这边展出的是四件清代瓷器:【德化白瓷罐】、【德化白瓷尊】、【德化白瓷】、【德化白瓷瓶】,可以说,我们这里展出的文物,都是精品。

下面我们将要进入的是李济展厅。

李济展厅

这里就是李济展厅了,不知道大家之前有没有听说过李济呢?

在2007年11月,北京大学蒙养山人类学学社举办了一次题为《李济与李安宅学术史个案研究》的学术讲座。讲座开始之前,组织者进行了一个测试:先是请听众中知道“李济”这个名字的举手,多数人举起了手臂;复请知道“李济事功”的举手,结果只有稀稀落落、显得极不自信的五六条手臂……。教授忿忿地说,中国最高学府、人类学最高学历的学生竟然不知道“中国第一个人类学博士”,竟然不知道“中国考古学之父”,真是丢人!

正因为如此,本馆特以先生家乡的名义,陈列此专题纪念,并且得到李济之子李光谟先生的大力支持。我们还专程赴北京拜访了李光谟先生,从他那里得到了大量关于李济先生的生平文字资料,书信及照片,来向世人叙述李济先生的生平事迹,传递先生的伟大科学精神。李济于1896年出生在我们钟祥郢中镇中果园街双眼井一户读书人家。这张照片就是李济先生的全家福,第一排左起第一个是李济的儿子李光谟,虽然是李济唯一的儿子,李光谟坦言年少时由于读书的关系很少在家,与父亲李济并不很亲近,直到十几年前开始整理父亲遗稿,每每面对父亲留下的文字,与父亲的亲近感才一天天强烈起来。在李济诞辰110周年之际,由李光谟整理的《李济文集》也出版了。李光谟先生现在是中国人民大学俄语系教授,从事翻译工作。

中间这位就是李济的父亲李权,曾编修过《钟祥县志》。李权老先生是位很有学问的教书先生,在全县还有一个最大的学馆。然而他对于幼年李济的教育却没有按照传统的教育方法。并且也没有把李济放在自己的学馆里面读书,而是让他从一个表叔念书。他认为,小孩子刚读书时,要先让他学难的,然后再学容易的,这样进步就更快。所以李济并不像别的孩子那样从“人之初、性本善”开始,而是从“盘古首出,天地初分”开始学起,继续的不是诗经而是周礼。但是他还是觉得自己的进步也不过同平常人一样罢了。因为父亲是全县闻名的大秀才,没有人敢指责他违背传统的教育习惯。

10岁的时候,李济进人县立高等小学,11岁时父亲考取了举人,他也就随父亲到北京,进京后就读于“江汉学堂”。1911清华学堂在北京招生,只要120个学生。当时报考的有1000多人。年仅15岁的李济在这些考生中脱颖而出,顺利的进入了清华大学。从清华大学毕业后,于同年冬人美国麻省克拉克大学读心理学和社会学专业。在这里结识了同窗好友徐志摩,他们之间保持着长期的通信,并且徐志摩在第五封信中给予了好友李济很高的评价:“刚毅木讷,强力努行,凡学者所需之品德,兄皆有之”。这绝非什么无原则的吹捧。李济直到晚年,治学处事仍是这样的品格和脾气。由此也可以看到徐志摩早年对他这位同窗的评价是很中肯的。

出国留学让李济不断接触了一些新知识,在认识上开辟了新的境界。1920年人哈佛大学攻读人类学专业,他的志向就是要把中国人的脑袋量清楚,来与世界人类的脑袋比较一下。1922年,李济发表了一篇名为(中国的若干人类学问题》的论文。论文中着重谈了中国语言研究的重要性。恰恰在这个问题上引起了英国哲学家罗素很大的关注,罗素在同年出版的《中国问题》一书中,大段引证了论文中的两段话并且做了评价。罗素被誉为“20世纪的伏尔泰”,是位只服从真理而不向权势低头的哲人,他在书中大量引用并赞赏一个尚不知名的青年的文章,实属少见。

毕业回国后,李济又顺理成章的进入了一个新领域,对近代科学思想的接触引发了他向西方学习先进事物的愿望,这对他的一生事业来说,起了奠基性的作用。1923年,李济应张伯苓之聘任南开大学人类学、社会学教授。1924年夏天,李济与一批著名学者到西安作“输人新知”讲学。此行,李济与比自己年长15岁的鲁迅结识,彼此间增进了解。在李光谟的书房里,摆着一张大大的黑白照片,格外显眼,就是我们眼前的这张照片。照片中的三人,左边李济、右边鲁迅、中间是杨杏佛。这张看似普通的照片,在李光谟心中却有着不同寻常的意义。照片于1933年2月在上海“中研院”总办事处的院内拍摄,这是仨人唯一的一张合影,4个月之后,杨杏佛不幸遇刺,这张照片就显得尤为珍贵。李光谟在回忆这张照片时说:小的时候,他就见过这张照片,一直挂在父亲的书房里。1948年,全家搬到台湾,照片也不知所踪了。1956年,他看见新华社曾经在报纸上登过这张照片。但是,后来再见到这张照片的时候,因为政治原因,照片中就没有他的父亲,只剩下鲁迅和杨杏佛了。他当时想找回这张老照片,后来在父亲朋友的帮助下通过新华社拿到了这张照片,又重新扫描、翻拍,这张照片总算是保留了下来。但此后不久,这张三人照在公众面前就不见了,仿佛从来就没有过似的。直至80年代末,北京的鲁迅博物馆才在一封读者来信的“提醒下”把照片恢复了原状。

李济对于自己一生走上科学研究道路一事,总忘不了提到丁文江的帮助。丁文江是李济做科学考古工作的引路人。他非常欣赏这位小兄弟,不仅把他推荐给地质学界,还对他的考古工作给予经费支持。1923年秋在地质学家丁文江的鼓励下李济赴河南新郑调查发掘一座未经盗扰的双墓道大墓,发掘后李济于1926年写成英文论文《新郑甲骨》。

1928年,受傅斯年之聘,任南开中央研究院历史语言研究所考古组主任。之后在清华大学和弗利尔艺术馆合作下,与袁复礼一同赴山西夏县进行两次考古活动,同年开始着手主持河南安阳殷墟的考古工作。是为中国人自己主持科学考古发掘的第一次,从此奠定了他作为“中国现代考古学之父”的历史地位。

李济与胡适在晚年时期有过4年多的共事。他们相互间的影响最重要的还是科学实证知识这方面的彼此促进。李济说,胡适对其研究感兴趣并予以许多支持和鼓励。五十年代,胡适到台讲学,李济正在研究殷墟出土的一座石雕人物,因缺少参考资料便向胡适求教,胡适介绍他去翻阅朱子的《跪坐拜说》,李济一查果然有用,从而完成了《跪坐蹲居与箕踞》一文,弄清了中国跪坐的历史。李济在回顾这段往事时,对胡适的学问渊博和读书的用功深表敬佩。

李济第一次从事考古发掘是1926年与袁复礼一同赴山西西阴村。在考古期间首创了以X-Y-Z来表明陶片准确位置的“三点记载法子".还发明了逐件登记标本的“层叠法”,发掘工作进行得很细致,这些田野科学考古工作方法,奠定了现代科学考古的基石,今天仍被海峡两岸考古界沿用。著有(西阴村史前的遗存》等123部(篇)史学论著。

1928年开始着手主持河南安阳殷墟的考古工作。在安阳的历次发掘中收集了大量甲骨文资料,并且弄清了小屯文化、龙山文化和仰韶文化的具体层次关系,解决了中国新石器时代考古中的一个关键问题,使股代的历史从传说变为事实。使我国有据可查的历史提前到3000多年以前,引动史学界的一场大变革,并以最高票毫无争议地登上“中国20世纪100项考古大发现”榜首。

1948年,以文物去留为自己去留选择的李济,跟着殷墟出土文物到了台湾,他的名字在大陆渐渐淡出人们的视线。此后他也就长期滞留台岛继续主持并基本完成了安阳的发掘报告和研究报告。作为中国考古学奠基者,李济以其主持的考古发掘为今天的我们划定了关于商代的知识,他使用近现代的考古方法和观念在安阳组织对考古遗址的探寻,培养了众多学生。这些年轻学者中,几乎囊括了近30年活跃在考古界的所有领导层人物,像夏鼐、张光直等。毕生中花费精力最大的是对殷墟陶器和青铜器的系统研究。著有《安阳》《殷墟青铜器研究)《考古琐谈》等著作。这边展柜是一些当年的聘书和书稿,有故宫管理委员会、外交部和英国皇家学会的聘书。这几份虽简朴但很有吸引力的材料,能留到今天是弥足珍贵的。

1979年8月1日,就在他亲手创建的台湾大学考古人类学系成立30周年这一天,83岁的李济因心脏病猝发溘然长逝。李济生前最得意的学生、著名考古学家张光直在悼词中说:“迄今为止,在中国考古学这块广袤土地上,在达到最高学术典范这一点上,还没有一个人超越他。随着他的过世,一个巨人消失了。

长寿文化展厅

我们现在进入的是“长寿文化”展厅,也是钟祥市博物馆的最后一个展厅。“长寿”之词始于尧舜时代,历史可谓源远流长。从传说中的嫦娥、彭祖,到正史中的秦始皇、汉武帝,还有流行至今的“长命锁"等等,都无不折射出炎黄子孙对“寿命长久”“万寿无疆”的渴求。

在过去“长命百岁”一词多用于祝福与祈祷,而今却成了评价一个地区经济、文化、自然生态和谐发展与可持续发展十分重要的参考指标。

其实我们钟祥自古以来就是著名的长寿之乡,其历史已有1500多年,这里曾经是历史上第一个以“长寿”命名的地方,南朝刘宋时明帝泰始六年(公元470年),由于这里长寿老人众多,于是取曾做了53年周朝大夫的长寿老人“苌弘”的姓氏,将这里定名为“苌寿”县,到了北朝西魏的大统十七年(公元551年),又取“长命百岁”之意,将“苌”去掉草头,定名为“长寿县”,直到明洪武九年,长寿县并入安陆州长达近千年。

目前,据统计我市的103万人口中,80岁以上的老人有25800多人,90岁以上的老人有2900多人,而百岁以上的老人有83人。

我们现在看到的这个投影和我们身后展板上展示的就是我市百岁老人的风采。

据《宋书·州郡志》中记载,明泰始六年间的一次全国人口普查中,我们这里的长寿老人竟占县内总人口的四分之一;1992年的人口普查显示钟样是全国的三大“长寿乡”之一;2000年的人口普查显示钟样在全国六大"长寿之乡"中位列第二,全市人均寿命是75.88岁,高于全国平均水平的.88岁,比世界平均水平高9.88岁,比发展中国家平均水平更要高11.88岁。

除了这些史料记载和调查资料,千百年来我们钟祥还留有一些以“长寿”为主题的珍贵字画作品。我们这边展出了三幅,一起来欣赏一下。

我们这里展出的这三幅以“长寿”为主题的作品,都是我们钟祥籍字画家所作的,其中这幅“百寿全图”最为珍贵。这幅八条屏的百寿全图是由清代钟祥籍书画家杨廷珍潜心研究长寿秘笈所作。花甲是指六十岁,重周也就是一百二十岁,所以花甲重周其为长寿之意。

其实从古至今全国各地都有许多以“寿”字为主题的《百寿图》,但他们大多都是由一百个字体不同的“寿”字组成,内容平凡简单。而我们这副《花甲重周》它是从诸多典籍册页中搜集有关“寿”字的“美言锦句”,依据其含义,取篆刻的形式,以书画为手法,设计出相辅相成的图案。如这一小幅“乾以健为寿,坤以顺为寿”,这句话出自《性理》一文,作者根据这句话中的“乾”、“坤”之意画出了一幅太极八卦图,然后取句中精辟,将“健”和“顺”用白文和朱文的形制,小篆的表现手法绘在太极图形上,整个画面古朴典雅。并且,在作品中,作者将诗、书、画、篆融会贯通,可以说整幅作品构思新颖,风格别具。我想,正是因为作者杨廷珍出生在长寿之乡,是现实的感受和千年的长寿文化给了他丰富的创作灵感。确实是一幅不可多得的艺术珍品。

史料的记载、调查资料的显示,还有这幅珍贵的文物都充分证明了,我们钟祥是名副其实的“长寿之乡"。

那钟祥人又有哪些独特的长寿奥秘,让“长寿之乡”这块金字招牌保持了一千多年呢?近几年来,有关部门和中外学者对此都极为关注,纷踏上钟祥这块沃土探寻长寿的奥秘。钟祥还专门成立了长寿研究会。

我们根据专家学者们的研究,总结出了我们钟祥人长寿的几个因素。大致分为以下六点:

第一、是丰富殷实的物质保障。安定的社会环境、良好的经济基础是人类健康长寿的基本条件。

第二、是适宜人居的生态环境。我们钟祥矿产资源丰富,磷矿石储量居全国第二位,据调查在我们钟祥的磷矿区域及其辐射圈内刚好是高龄人群密集的地方。另外独特的地貌环境,丰富优质的水资源,四季分明、阳光充足的气候环境,还有高质量的土壤等,都是使居住生活在钟祥这块沃土上的人们能长寿的有利条件。

第三、是尊老敬老的优良传统。我们钟祥的长寿文化中尊老敬老的传统尤为突出,一直流传至今并发扬光大。现在钟祥市政府还对年满80岁以上的长寿老人每年给予养老金补贴,百岁老人的补贴达到每人每月505元。

第四、是勤劳好动的生活习性。我们这边展出的这些生产工具和生活用具都是从我们钟祥的乡村农户家中收集的。劳动是我们钟祥寿星们的健康长寿之道。钟祥市百岁老人大都生活在农村,年轻时都从事农田耕作和体力劳动,即使年老体迈,仍坚持做一些力所能及的家务和轻微的农活。

第五、是规律有序的饮食习惯。良好的饮食习惯是促进长寿的重要因素。我们钟样的长寿老人们饮食都非常的规律,并且还有很多共同点。阿如他们绝大多数者坚持一日三餐,主食以米饭为主。对于菜类不挑食,荤素皆可,而且他们的饮食都具有鲜明的地方特点。这一块展出的都是我们钟样有名的特产食品,这个是豆干,我们钟祥自古以来盛产黄豆,所以也有加工食用豆制品的悠久历史,自汉唐以来就享有盛誉,而今也成为了闻名全国的豆腐之乡。我们钟祥人还有一个特别的嗜好,就是吃“米茶"。这个就是米茶,它可是我们钟祥才有的一大特产,其作法就是将钟祥本地产的麦米或是我们钟祥长寿的大米用铁锅炒黄,然后用水煮开就可食用了。很多专家在考察钟祥人长寿秘诀时,认为钟祥人长寿与爱吃“米茶”的习惯不无关系。吃“米茶”不仅可以消暑解渴爽口,而且可以控制血糖和脂肪。这个盘里摆成“龙形”图案的,我想大家已经知道是什么了,就是我刚才给大家介绍过的我们钟祥的特色佳肴“蟠龙菜”。据说当年嘉靖皇帝还将这道菜定为明代国宴菜,至今中国菜谱上仍有其名。几百年来,“蟠龙菜”一直是我们钟祥人餐桌上必不可少的一道佳肴。除此之外,我们钟祥人常爱吃的食物,还有位于大洪山余脉的客店、张集镇深山中产的野生葛粉、土鸡蛋、香菇、木耳等等纯绿色食品。另外据统计,我们钟祥的百岁老人们,其中有半数以上有饮酒史,55%的百岁老人从青壮年开始一直饮酒,基本上都是喝我们本地用优质米酿制的白酒,或者是糯米黄酒。但他们都有很好的自制力,从不过量饮用,专家们认为这点也是他们长寿的原因之一。

第六、是积淀深厚的养生文化。我们钟祥是道教发源地之一,武学大师张三丰就曾修炼于钟祥,传道于武当,而道教养生学在传统养生学中占重要地位。据统计,在我们钟祥民间流传的长寿养生格言达千余条之多,涵盖了衣食住行、为人处世等方方面面。这些丰厚的长寿养生文化,在我们钟祥这块沃土上代代传承并发扬光大。

尊敬的各位来宾,博物馆的参观到此就结束了,在这临别之际,让我再次感谢各位的光临,同时还请您把我们的祝福带给您的家人和朋友,希望如有机会能再次为您和您的亲友讲解,我企盼着重逢的那一天。最后祝大家旅途愉快,吉祥如意!

官方资料:

公司拍摄: